小さい頃の記憶力は今になって思えば超人的だ。

そう考えると、かつては誰もが超人だったのかもしれない。昔の自分にはかなわないことがある。

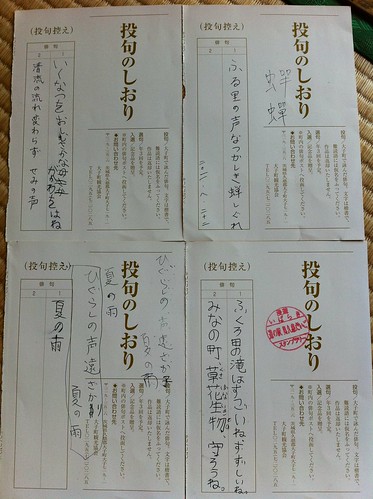

【写真/2011年8月28日 大子町投句大会】

小学校時代に百人一首大会というものがあった。

当時のわたしは、クラスメイトに勝ちたい一心で、たくさんの句を憶えた。

確か、40首以上は憶えたかと思う。それでもわたしは、たくさん憶えた方でもなかった。

なかには、100首近く憶えたクラスメイトもいた。

中年になった今でも、時々小学校時代に憶えた百人一首が頭に浮かんでくることがある。

もちろん当時憶えた和歌をすべて空で言えるわけもないが、そのうちのいくつかはいまだに憶えている。

憶えている一首が、けっして自分の好きなものとは限らない。不思議なことだ。

今日こんな一首が思い浮かんだ。

人の世は うつりにけりな いたづらに

わが身よにふる ながめせしまに

しかしこれは間違いだった。

花の色は うつりにけりな いたづらに

わが身よにふる ながめせしまに

絶世の美女と謳われた、小野小町の一首だった。

意味を調べてみた。

「桜の花も長雨の間に色あせて、もう終わろうとしている。わたしも恋や愛だのと人の世のならいにそってぼんやりとしているうちに、老けこんでしまった。」

「終りかけた桜の花に、自らの老いをたとえた句」とあった。

今の季節、ちょうど桜も散る頃だ。

わたしは、散ったあとに地面に広がっている桜の花もきれいだと思うが、自分の散り際は、どうだろうか。

記憶というのは、曖昧だ。

なぜ「花の色は…」が「人の世は…」に変わってしまったのだろうか。

意味合いとしては、「人の世は」でも悪くはないと思うが、わたしが、記憶していた一首よりも小野小町の一首のほうが、格調高いと思った。

記憶というものは、自分自身が照らされているようで面白い。

そして、その記憶が正しいにせよ、間違っているにせよ「生きる」というのは、直前の記憶があるからこそ成り立つ行為だ。

わたしたちは、自分自身の記憶を「信じる」ことで成り立っていける存在なのだと思う。

コメント