スタックチャンを作るために必要なものをまとめました。

☆この記事の対象者☆

3Dプリンタを持っていない。電子部品の知識がない方。

AIスタックチャンを作りたいが、まずはスタックチャンの顔だけ出したい。

スタックチャンとは、ししかわ氏によって開発された手のひらサイズのオープンソース・コミュニケーションロボットです。M5Stack社製の開発ボードM5Stackを「頭脳」として使用し、首を振る、見つめるといった生き物のような動きや、視線、発話機能を持ちます。ボディの設計図や回路図、ファームウェアはオープンソースで公開されており、3Dプリンターで誰でも組み立て可能で、JavaScriptなどを使った開発により様々なアプリケーションを搭載できます。

ちなみにスタックチャンではなくスタックチャン(半角カナ)であるところが渋いです。

オリジナルはこちら

作る際の全体の流れ

- ステップ1M5Stack(本体)+サーボモーターセット+スタックチャン筐体の購入

- ステップ2USBドライバとM5Burnerをパソコンにインストール

- ステップ3M5Burnerを使ってStackchan-tester-core2をM5Stack Core2に焼きこむ

- ステップ4Stackchan-tester-core2を使ってサーボモーターを90度にしておく

後述する電子基板Takao_BaseとM5Stackとサーボモーター2個をつなげてStackchan-tester-core2を焼いた(インストールしたという意味です)M5Stack本体の電源をオンにしM5StackのAボタンを押すと90度にセットされます(って分かりにくいか)

- ステップ5スタックチャン筐体を組み立てる(完成)

スタックチャン筐体にM5Stack本体とサーボモーターを取り付ける

必要なソフト

- M5Burner(スタックチャンのプログラムをM5Stackにインストールするために使う)

https://docs.m5stack.com/en/uiflow/m5burner/intro - CP210x_VCP_Windows(M5Stackをパソコンに認識させるためのUSBドライバ)

https://docs.m5stack.com/ja/uiflow/m5core2/program

M5Stack本体

スイッチサイエンスで販売されている以下のM5Stackどちらか一方が推奨です。

M5Stack Core2 IoT開発キット または M5Stack Core2 for AWS – ESP32 IoT開発キット

ちなみにわたしはM5Stack Core2 IoT開発キットにしました。(少しM5Stack Core2 for AWS – ESP32 IoT開発キットより安かったので)

ちなみにM5Stack Core2 IoT開発キットは、筐体の色が白色で、M5Stack Core2 for AWS – ESP32 IoT開発キットの色は黄色です。色の好みで選んでもいいかもしれません。

すいません。M5Stack Core2本体の写真はスタックチャンを作ってしまったので撮り忘れました。

スタックチャンを作成後、M5Stack本体の4本のねじは不要になります。

販売サイト

サーボモーター

スタックチャンを作るには、サーボモーターが2個必要です。

ただし後述するスタックチャン筐体に取り付ける部品の関係でモーターだけ買っても取り付けられません。

スイッチサイエンスで販売されている「Servo Kit 180‘」を買っておけば問題ありません。(ただし、スタックチャンには不要な部品も色々と入っていますが…)

販売サイト

スタックチャン筐体

【Ver.2.5】スタックチャン タカオ版 ケースセット【SG90用】+Takao_Baseとのセット

紅樹 タカオさんという方が、スタックチャンの筐体とモーターの取り付け基板を自作してBOOTHにて販売してくれています。利用しない手はありません。

材質により3種類ほどあり、色も選択可能です。ただし、購入の際は必ずTakao_Baseとのセットを選ぶこと。Takao_BaseはサーボモーターとM5Stackをつなぐ電子基板なのですが、これがあると作業が大分楽になります。

販売サイト

一応、今回「スタックチャン タカオ版 ケースセット」の以下の部品は余りました。丸い4つのぽっちは滑り止めです。耳はお好みで。

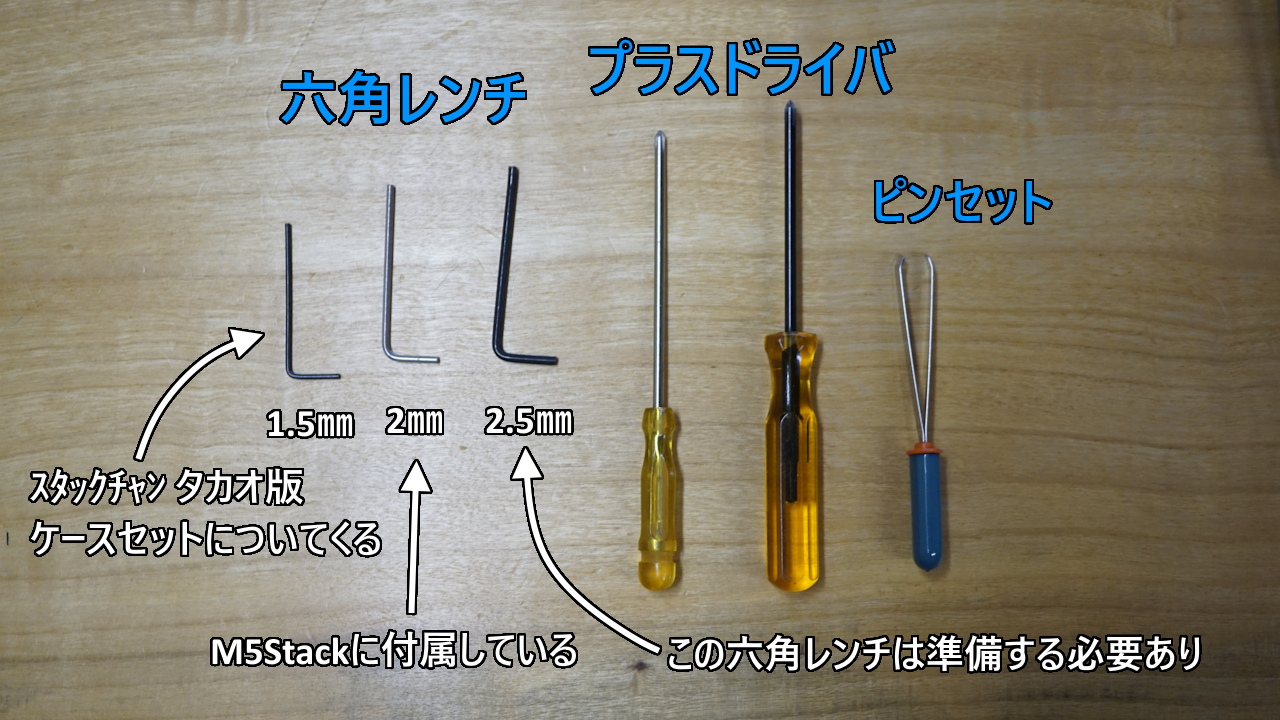

その他必要な工具類

- プラスドライバ(小と極小)最低限必要

- L型六角レンチ2.5㎜ 最低限必要

- ピンセット(ポートの取り外しが手でするより楽)なくてもOK

上記写真に六角レンチが3種類ありますが、1.5㎜の六角レンチはスタックチャン タカオ版 ケースセットに付属してきます。電子基板のTakao_Base基板の固定に利用します。

2㎜の六角レンチはM5Stack本体のねじ4本を外すために使います。これもM5Stack本体に付属してきます。

2.5㎜の六角レンチは準備する必要があります。これは、M5Stackとスタックチャンの筐体を固定するためのねじを回すために利用します。

プラスドライバは準備する必要があります。小と極小があればいいでしょう。(サイズはよくわからないです。すいません)

ピンセットはM5StackのポートAのケーブルの取り外しにあれば便利ですが、つめをひっかけて取り外してもできるのでなくてもOKです。

参考にした作り方

ところどころ画像が現状の製品とは違いますが、一番参考になりました。

まだわたしのスタックチャンは動作テストプログラム(Stackchan-tester-core2)が動いているだけなので基本的に顔が表示されてちょっと首振りするだけです。

でも、自分でスタックチャンを作ると愛着が湧きますよ(^^)/

コメント