というコンセプトで考えたデスクトップ環境だ。

なぜデスクトップか?

ノートパソコンは体に良くない。

もちろん3万の中古ノートパソコンでも問題なく作業はできる。

しかし、ノートパソコンは目線が下にいくため頭を常に下げてパソコンの望むことになる。

猫背になりやすい。(わたしは猫背だが)よって疲れる。

デスクトップパソコンにするとモニターを別にする必要があるので好きな大きさの画面にでき、目線も疲れにくい位置に配置しやすくなる。

キーボードやマウスが好きなものにできる。特にキーボード。

買ったノートパソコンのキーボードが入力しづらい配置だったり十字キーが小人仕様だったりすると最悪だ。

何もする気がおきない。

パソコン本体とディスプレイ、キーボード、マウスなどを分離すると、故障したとき故障部分のみ修理や交換で済む。

ノートパソコンは、長時間悪い姿勢をとることで、腰痛や肩こりを促進させる企業戦士という奴隷のための機械ではないかとわたしは思っている。(思っているだけだ。他意はない)

とりあえず写真集

今回、パソコン本体以外は、白を基調に選択した。

白を基調に機器選択したことで机の上のパソコンによる威圧感が減った気がする。

写真クリックで拡大します

使用機器リストと価格

記事にあるデスクトップ環境に使用した機器&価格リスト(価格は購入2025年7月当時のもの)です。

※製品名のリンクはAmazonサイトへのリンクとしています(スポンサーリンク)

| 使用機器 | 製品名 | 主な仕様 | 価格 |

|---|---|---|---|

| 端末 | Minisforum UM890 Pro | AMD Ryzen™ 9 8945HS / 32GB RAM+1TB SSD | \107,980 |

| ディスプレイ | Dell デジタル ハイエンド シリーズ 27 Thunderbolt™ ハブ モニター – U2724DE | 27型 QHD(2560×1440) 電源供給 90W | \64,801 |

| キーボード | Logicool MX Keys Mini KX700PG | 色 ペールグレー Bluetooth接続 充電式リチウムポリマー(USB-C充電) | \18,370 |

| マウス | Logicool Signature Plus M750(M750MOW) | 色 オフホワイト 単3乾電池 Bluetooth接続またはLOGI BOLT USBレシーバ(同梱) | \5,280 |

| モニターアーム | 快適ワークのモニターアーム DA112 | クランプ式 対応天板 10㎜~85㎜ 耐荷重 2kg~9kg | \9,410 |

| 端末ーディスプレイ間接続 | Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 100W ケーブル | 0.7m ブラック 100W出力 8K対応 40 Gbpsデータ転送 | \4,390 |

| スピーカ | Creative Pebble V3 SP-PBLV3-WH | ホワイト 入力切替(USBオーディオ/Bluetooth/3.5mmピン入力) Bluetooth 5.0 8W RMS ピーク出力16W USB Type-C/Type-A接続 | \5,480 |

この環境を構築するのに要した合計金額

\215,711

日々変動するのであくまで参考価格です

ポイント解説

端末(パソコン本体)

タワー型のデスクトップパソコンは威圧感が過ぎる。

かといってノートパソコンでは姿勢が悪くなる。

性能と価格からミニPCという選択肢が浮かんだ。

Minisforum UM890 Proは、ミニPCながらCPUにRyzen™ 9 8945HS 8C/16Tを搭載している。

GPUもゲーミングパソコンには非力だがAMD Radeon™ 780Mを搭載しているためゲームをしないわたしには十分だ。

メモリは32GBを選択した。SSDは1TB。しばらく余裕をもって使える構成だ。

ちなみにメモリは16GBが2枚入っているので処理速度は32GB1枚構成より速い。(はず)

実は、Minisforum UM890 ProにThunderbolt4端子が前後に2か所あるところが選択ポイントだった。

Minisforum UM890 Proには、ノートパソコンのようなACアダプターが付属していたのだが、これを使うと机の上がごちゃごちゃする。

ディスプレイ側のThunderbolt4端子とつないで電源供給と映像出力が同時にでき、データ転送も高速なThunderbolt4端子が端末側に欲しかったのだ。

そうすることで、ディスプレイの電源ケーブル1本でこのデスクトップ環境の電源すべてが賄えることになる。

写真:ディスプレイと端末をつないでいるところ

ディスプレイから出ている右側の黒い細いケーブルがThunderbolt4ケーブル

ちなみに後述するDellのディスプレイもこのThunderbolt4端子があるのが購入理由だ。

ディスプレイ

ちょっとした映像や映画をみても迫力あるものが欲しかったので27型のDell デジタル ハイエンド シリーズ 27 Thunderbolt™ ハブ モニター – U2724DEにした。

同じ27型で4K UHD (3840 x 2160)タイプもあるが、そこまでの解像度は必要なかったのでQHD(2560×1440)のほうにした。ちなみにQHD(2560×1440)にしたら4Kタイプのディスプレイより3万円も安かった。

このディスプレイは、電源供給が90Wまで可能だ。

今回接続した端末(Minisforum UM890 Pro)は負荷をかけた状態の消費電力は80Wなので余裕がある点も選択要素だ。

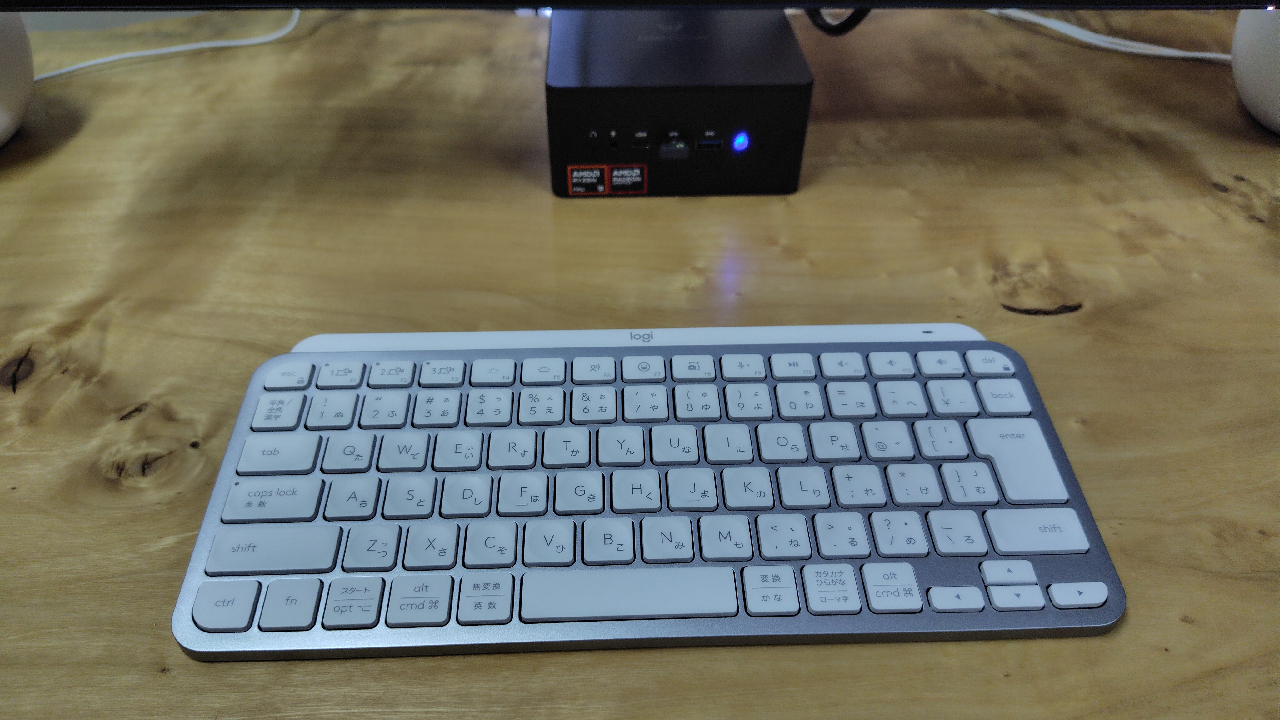

キーボード

キーボードは、本当に好みになってしまう。

ロジクールのMX Keys Mini KX700PGは、わたしの好きなテンキーがないタイプで大きなEnterキーが右端にある。個人的にはこれが打ちやすい。まずは配置で選んだ。

MX Keys Mini KX700PG

もちろん端末からキーボード間の配線もわずらわしいため、Bluetooth接続タイプだ。これで机の上がすっきりする。コンマ何秒を争うゲーマーではないので、有線で接続するタイプである必要はない。

2000円~4000円程度で売っているキーボードでもこのような配置のものは沢山あるが、キーボード本体が軽すぎて動いてしまうことがある。このMX Keys Miniは、適度な重量感がありしっかりと地に足がついていて打ちやすい。買ってから気づいたがこれは重要なポイントかもしれない。

乾電池式ではなくリチウムポリマー充電池のため、イルミネーション機能(キーボードが光る機能)を使わない限り電池は数か月は持つ。(充電ケーブルは専用のUSB-C端子のケーブルが付属していた)

マウス同様にキーボードの電源はオンのまま使っている。

使わないでいるとスリープモードになる。(キーボード本体の位置を変えたり、キーを押したりすると復帰する)

いちいち電源ボタンをオンオフする必要はない。

マウス

マウスは無線接続タイプで評価が高かったロジクールのSignature Plus M750にした。

静かでスクロールもスムーズ。今のところ不満はない。

Bluetooth接続またはマウスに同梱された専用レシーバ(LOGI BOLT USBレシーバ)での接続が選べる。

わたしは専用のLOGI BOLT USBレシーバで接続して使っている。Bluetoothより長い距離での接続に対応しているし接続品質が高い。(ちなみにパソコン端末に専用レシーバをつけたらすぐにマウスが認識された)

端末全面のUSB-A端子につけてあるのがLOGI BOLT USBレシーバ。

このマウス単3乾電池で動くが、パソコンの電源が入っていないときもマウスの電源は入れっぱなしで使っている。

すぐに省電力モードに切り替わるためいちいちマウスの電源をオンオフする必要はない。

モニターアーム

わたしの場合、このデスクトップ環境を置くための机の天板の厚さが65㎜あった。

クランプ式(机の天板の上下をクランプで押さえてアームを設置するタイプ)の場合、対応している天板の厚さが50㎜以内のものが多かった。

対応している天板の厚さが50㎜以上で検討すると候補はしぼられた。

最終的に見た目もおしゃれで、天板の厚さが85㎜まで対応していた快適ワークのモニターアーム DA112にした。

天板をクランプで挟んでいる箇所

あと、モニターアームで重要なのは耐荷重だ。

快適ワークのモニターアーム DA112は、耐荷重9㎏まで対応している。

今回使ったDellの27型モニタは、モニター単体で5.23kgだったので十分余裕がある。

わたしはやっていないが、モニターの裏にパソコン端末本体もくっつけてモニターアームを利用したいなら、モニター+パソコン端末本体の重さを計算して耐荷重を検討する必要がある。

スピーカ

せっかくパソコンとキーボードとマウスが無線でつながったのでスピーカもBluetooth接続にしようかと最初は考えた。

しかし、Bluetooth接続のスピーカは、頻繁に充電する必要もあるし音が途切れることがわずらわしい。

であるなら音も良い有線接続のスピーカの方がストレスがない。

ただ、配線は少なくしたい。

そこでパソコン端末のUSB-CまたはUSB-A端子からの接続1本で電源供給と音声出力も可能で、音質の評価も高かったCreative Pebble V3にした。

スピーカ本体からはUSB-Cポートで出ているが、パソコン端末裏面のUSB-Cポートは、ディスプレイとの接続に使ってしまったため、スピーカ付属のUSB-A→USB-C変換アダプタをつけて端末のUSB-Aポートから電源供給と音声出力をしている。

その他使い勝手について

当初、パソコン端末本体をモニターの裏面に隠せる以下のようなモニター用の増設プレートを使ってモニターとキーボード、マウスしか見えない状態で使おうかと考えていた。

ただパソコン端末がモニター裏面にあると電源を入れるのも面倒だし、ちょっとUSB機器など接続するにも使い勝手が悪いことに気づいた。

実際にパソコン端末がモニターアームのクランプ前に置いてあれば、モニター移動に全く支障はないことが分かった。それにパソコンがディスプレイの下辺りにあればパソコンの電源を入れやすい。

使い勝手に問題ないことから、モニター裏面にパソコン端末を隠すことはやめにした。

パソコンの電源はどうやって入れているか?

出来れば、電源投入は1つで済ませたい。

電源投入は1つだけにするため、ディスプレイは常にスリープモードで使っている。

DellのディスプレイはスリープモードでもThunderbolt4端子から電源供給がされる点がポイントだ。

パソコン端末本体の電源を入れると、ディスプレイ側がスリープから復帰して起動画面が表示される。

スピーカには、右側スピーカ部分に電源スイッチ兼ボリュームスイッチがある。

スピーカも適当なボリューム位置で常にオンの状態にしてある。

パソコンが起動すれば、USB接続のスピーカもオンとなる。

パソコン端末をシャットダウンすると、当然USB接続のスピーカもオフとなり、ディスプレイはスリープ状態となる。

よって、パソコン端末本体の電源を入れるだけでデスクトップ環境全体が起動できるような仕様になった。

このデスクトップ環境を使ってみての感想だが、もともとCPUパワーが強力なこともあってか、かなりサクサク動く。使っていて楽しい!机の上がすっきりで嬉しい!

コメント